业内新闻

消失的中国大爷——另眼解读我国男性成心血管病重灾区

《中华心血管病杂志》最新公布的数据显示:过去十年中,我国男性冠心病死亡率高于女性,且上升幅度也大于女性。2007~2009年三年间,北京市男性急性冠心病事件发病率上升了11.1%,远远高于女性的2.5%。

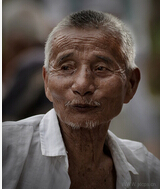

另一方面,广场上、马路上、景区里,东南亚的免税店、莫斯科的广场,乃至全球各地,我们的耳朵不停地被中国大妈“围攻”。这个年头,中国大妈把世界都占了,中国大爷却似乎从来没有动静。我们不禁想问一句:中国大爷都去哪儿了?

中国大爷“心太软”

近日,首都医科大学附属北京安贞医院刘静教授等人的研究数据显示,我国男性是心血管疾病重灾区,且呈年轻化趋势。对2004~2010年男女两性缺血性心脏病死亡率变化趋势的分析显示,我国男性在此期间缺血性心脏病死亡率高于女性,且上升幅度也大于女性,男性年均升高5.66%,女性年均升高4.38%。

城乡对比分析显示农村男性上升的趋势最为明显:与2004年相比,2008年城市男女两性缺血性心脏病死亡率分别上升了2.03%和0.55%,而农村男女两性则分别上升了13.64%和8.00%。北京地区的监测数据也进一步显示出缺血性心血管病发病率的性别差异。2007~2009年,北京市男女两性年龄标化后急性冠心病事件发病率分别上升了11.1%和2.5%,男性显著高于女性。

无论是身体还是社会地位,一经分析,中国大爷还真成了“沉默的大多数”群体——

从身子骨与寿命看,大爷们比不了大妈;

从可支配收入看,大爷不硬气了;

从文化上看,大爷害羞了;

从心理学看,大爷自闭了;

从家庭责任看,大爷尿遁了;

从知名度上看,怎么找补也赶不上大妈了。

中国男性成为“他者”

诚然,大爷们脆弱的心脏与该人群更多的吸烟、喝酒、应酬等不良生活方式导致的心血管病危险因素水平上升有关。但是,心理学家和社会学家的眼光,给了我们新的思索。

性学专家李银河参与的一项调查显示,在今天的家庭中,大爷们早就说了不算了。60%的中国家庭中夫妻关系是平等的;还有20%的家庭,因为女性性格更强,或者挣钱更多、学历更高,在家庭中更有权威。

心理咨询师武志红认为,在外人眼里,中国男人的情况是:小时候被宠,到了中青年人成为被婆媳争夺的对象,到了老年则被忽略。而对男人自己来说,他们一直在躲避强大的家庭压力。小时候,妈妈想跟他黏在一起、施加压力,他拒绝不了;青年的时候,必须进入社会,承受来自工作和家庭的双重压力。于是,他们不断地从家庭中后退,到了老年,对外部失去兴趣,对家庭也没有兴趣,活在一个单调的世界。

这种身体上缺席和人与人的链接,也许是中国男士身体状况不佳的一个重要原因。

关爱我们的中国大爷

武志红在微博中写道,“男人可关闭心而活在头脑中,女人不能。若女人关闭了心,这个世界就无温情和柔软了。小区广场上现在每天都有上百人甚至几百人跳广场舞,都是女人。她们是在寻找节奏与韵律,这是心对链接的需求。男人,用头脑链接一下电脑就可以了。”

一项美国波士顿大学和俄勒冈州立大学的研究证明,男性60岁以后负面情绪会增加,原因之一是这个年龄段的男性经历认知能力和身体活动能力的下滑,比如失去配偶关注和朋友交流。因此,一旦考虑事物消极或麻烦的一面时,他们就会变得十分悲观。

而在多数中国家庭里,女性是情感的容器,男性是拓展外部空间的力量。当女性焦虑时,会向外宣泄、寻找可以怪罪和归因的部分;而男性则通常选择逃离家庭。当这种逃离成为常态,老了之后“被消失”也就并不奇怪了。

事实上,如果男人也能真实地表达情绪、分享想法,事情或许就会不同。试想一下,男性和女性都在外工作、回家都做家务,也共同进行娱乐活动。这样的家庭老了之后,谁都不会“消失”,因为,链接他们的是情感和爱。